- 星期六

来源:腾讯新闻

“一带一路”倡议提出以来,丝绸之路已在国内成为显学,在国际上也备受重视;三年来,讨论丝绸之路和“一带一路”的文字与视频随处可见。从这些材料中可以察觉到,中国社会对丝绸之路的认识还很有限。虽然学界在不少领域都有专家,但是对“一带一路”地区的总体认知还很薄弱,难以满足在推动“一带一路”工作中的需要。

在教育部和其他机构的鼓励下,不少大学最近都成立了“丝绸之路研究院” 之类的机构。作为长期对丝绸之路感兴趣,到过几乎所有丝路沿线国家的人,我衷心希望中国能够培养出大批通晓丝路情况的人才,并做出大量关于“一带一路”地区的新学问。

最近北京大学校内举行了一个”区域研究和国别研究”的论坛,我被指定做主旨发言。那天是提纲挈领,这里加以发挥。

首先,回顾一下欧洲早年在“东方学(Orientology)”方面的经验以及美国20世纪后期在“区域研究(Area Studies)”方面的绩效应该是颇有裨益的。

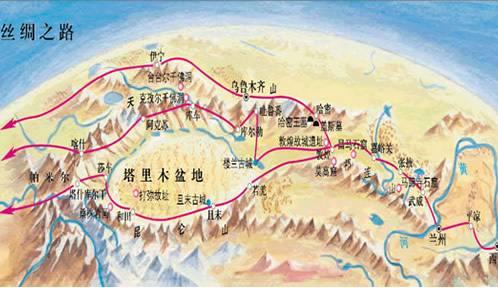

“一带一路”地图 (图源于网络)

回顾东方学

“东方学”素来被西欧人视为对异己者的研究;它不是研究某个传统学科(如法律)的学问,而是以“东方”这一个有别于西方的地理区域为认知对象。一般而言,东方学的学者可以是任何对中东或亚洲的某个地区或国家有深刻认识的人,包括地理、历史、语言、民族、宗教、哲学、文学、艺术、天文、医学等。但是仅仅对中东或亚洲某地区有一般知识的人,并不能称为东方学者。

公元7世纪伊斯兰出现后,阿拉伯人迅速占领了东罗马(拜占庭)帝国统治下的巴勒斯坦、叙利亚和埃及,接着又征服了波斯。公元10世纪,大量突厥裔穆斯林进入波斯人的世界,11世纪末再大举入侵东罗马帝国的腹地小亚细亚(今土耳其);从此穆斯林阻断了欧洲人与亚洲的贸易。备受压力的东罗马帝国皇帝请求拉丁教会给予援手,于是罗马教宗乌尔班二世于公元1095年号召西欧基督教徒组织十字军,前往东方夺回被穆斯林占领了四百多年的耶路撒冷。怀着宗教狂热以及对东方财富的觊觎,西欧各地大小贵族(主要是法兰克人),农民和小市民在12、13世纪组织了七次十字军,占领耶路撒冷,在地中海东岸建立了几个拉丁王国,维持了一百多年的统治。13世纪中叶,十字军被穆斯林军队逐出地中海东岸地区。

在与穆斯林的交往中,西欧人发现穆斯林的医学、天文学、数学以及航海术都更为先进。在耶路撒冷专事救治伤患的圣约翰骑士团开始采用阿拉伯医术;西欧人从仇视穆斯林变为部分仿效穆斯林。西班牙和意大利的犹太人和基督教徒从13世纪开始将许多阿拉伯文著作译为拉丁文,这对后来意大利文艺复兴和葡萄牙、西班牙开拓海上新航路有很大的助益。

15、16世纪,奥斯曼人攻占君士坦丁堡,东罗马帝国灭亡。大批希腊人逃亡到西欧各地以教授希腊文明为生,使西欧学者产生了进一步研究东方的动力。“东方学”因此在西欧兴起,吸引了大批有知识的人才。

19、20世纪是欧洲殖民主义的高峰期,“东方学”得到长足进展。一是因为殖民国家需要熟悉东方的行政人员和军人,二是因为欧洲的基督教会需要能在殖民地传教的教士,三是欧洲学术界出现了一批有兴趣研究东方的人。利用欧洲人在亚洲与非洲殖民地的特权,这三类人共同做出了几项重大的成就。

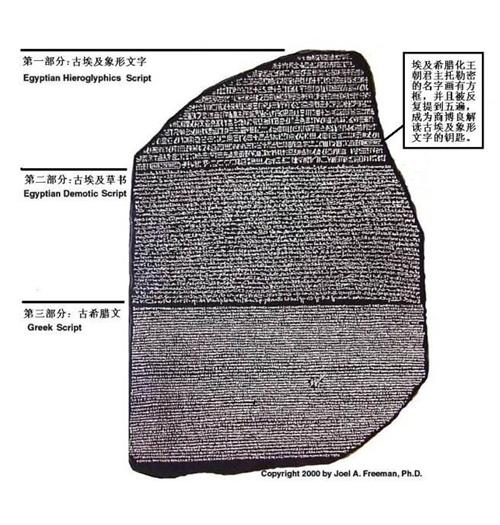

罗塞塔石碑 (图源于网络)

第一项是罗塞塔石碑(Rosetta Stone)的破解。1799年,拿破仑率军入侵埃及后,法国士兵在尼罗河三角洲发现了一块建于公元前196年的石碑,上面刻有三种文字,前两种没有人认识,第三种是古典希腊文(classical Greek),当时有不少欧洲学者能读懂。经过法国和英国学者几十年的努力,终于破解了石碑上的两种文字。两百年来,学者们已经读遍了埃及境内各建筑物上和纸草上的文字,因而能够清楚地重构古埃及的历史。

第二项是考古学的发展导致美索不达米亚(今伊拉克)各地多种楔形文字的破解和六千年文明史的重构。西方学者总共挖掘到大约三万块刻有楔形文字的泥版;目前已经翻译出来的只有十分之一,但这已经能使我们对人类早期文明的发展与传播有一个颇为清晰的认知。

楔形文字 (图源于网络)

第三项是语言学家发现了世界上分布最广的印欧语系(Indo-European Language Family)。1783年,英国人琼斯(William Jones)到达印度担任法官。他到印度之前已精通阿拉伯语和波斯语;在印度学习梵语时,他发现梵语和希腊语、拉丁语以及德语有很多近似的词汇与语法。他设想这些语言可能都是早期某一种古代印欧语言的不同分支。经过学者们两百年来的努力,目前已经没有疑问,今日有高达20亿的人口使用形形色色的印欧语系语言;他们绝大多数都是六千年前在南俄罗斯草原上说一种“原始印欧语(Proto-Indo-European language)”的人群的直接或间接继承者。

Harappa遗址 (图源于网络)

第四项是英国考古学家于20世纪初在印度河谷开掘出两个有五千年历史的城市遗址(Harappa 和 Mohenjio-Daro;在今天巴基斯坦境内),发现了许多文物。这个印度河谷文明的消失似乎和说印欧语言的雅利安人三千多年前入侵印度没有直接关系。目前还没有令人信服的学说指出这个古文明是什么人创造的,什么会消失?

第五项就是对丝绸之路的探索,包括草原和绿洲丝路的勘查,许多遗址的挖掘和大量典籍与艺术品的鉴定和解析。我们现在大致认识了几千年来活跃于北亚和中亚草原上的各个族群以及他们之间的交往,也更加清楚地认识了从河西走廊到地中海的民族、语言、文字、信仰、艺术以及征战、贸易和政权更迭等。对中国学者而言,最值得注意是佛教的传播过程,包括犍陀罗艺术的东传。欧洲东方学者也对新疆的克孜尔石窟、尼雅遗址、楼兰古国、吐鲁番文书以及敦煌壁画和经卷做了颇为详尽的考察;当然,还有中国历代的疆域以及在丝路上的驻军和烽燧等状况。(从1930年起,中国学者也积极参与了对丝绸之路的考察。)

二次大战后,殖民主义全面退却,和殖民主义同时兴盛的东方学就此衰落。欧洲殖民时代一些对非欧洲人带有偏见和轻蔑的文学和艺术作品,以及一些怪诞荒谬的无稽之谈开始受到批判。美国哥伦比亚大学的巴勒斯坦裔教授赛义德(Edward Said)写了一本《东方主义(Orientalism)》,举出许多实例,挞伐多个带有偏见的东方主义者。

谁都不能否认这个时期欧洲人对亚洲和非洲人的欺凌剥削以及许多欧洲人的傲慢与偏见。但是,的确有一些欧洲学者在田野调查时不畏艰辛,力求真实;不少人对某门学问终生钻研,坚毅不辍。也有人博览群籍,举一反三,严谨考据,创出新知识、新理论。这些学者的成绩有目共睹;“东方主义”固然不可取,“东方学”绝不是坏事。

检视区域研究

区域研究(Area Studies)始于冷战时期的美国,可以被视为东方学的近代改良版。美国在19世纪没有参与在亚洲和非洲争夺殖民地,所以美国学界虽然熟悉欧洲和美洲,却没有东方学的传统。1950年之后,美苏两大阵营尖锐对立;双方都想了解对方,也都想争取新近独立和即将独立的亚非国家进入自己的阵营。

这时美国精英阶层体认到,美国政府和商界亟需大批通晓世界各国语言、文化、社会、经济、政治的人才。1951年,福特基金会和洛克菲勒基金会邀请二十几间有实力的大学齐集会议,建议它们成立以不同区域为对象的跨学科专业,如东欧研究、中东研究、东亚研究等。这个建议与美国大学传统上的学科分类不相符合;美国大学一般以学科内容分院系,每个系的重心放在一种或两种专业知识上,比如历史学、语言学、考古和人类学、经济学等。过去美国学者对于东方的研究是在某个专业下进行,因此研究中国政治的人一般是在政治系里,研究日本经济的学者则属于经济系。

一些学者起初抗拒把不同专业混杂起来培养学生的方式,认为这会让学生专业素养不足。但是福特基金会认为美国需要许多对各地区有一般性认识的人才,所以拿出巨额款项在这些大学设置了区域研究奖学金,鼓励学生进入这些新领域;不久美国政府也通过国防教育法案(National Defense Education Act),拨专款资助学生学习某一种语言或是某一国的历史文化。当时有学者调侃地制订出一条法则:The Golden Rule of Science is he who has the gold makes the rule!(科学的黄金法则是谁有黄金谁就定法则!)

1965年以后,欧洲人开始的东方学在北美洲兑变为区域研究;要培养的是对某一个地区(或国家)有一般性认知的人。到了1975年,北美洲的一流大学几乎都建立了若干区域研究的专业。

在1965-75这段时间里我与北美洲三间大学的区域研究有过交集;之后的二十多年里我又在四个大学里认识了不少从事区域研究的学者。

胡佛总统(图源于网络)

我修读硕士和博士的斯坦福大学和西北大学是早期建立区域研究中心的大学。斯坦福大学位于太平洋东岸,因为第一届毕业生胡佛(Herbert Hoover)总统曾在中国开滦煤矿任工程师,所以很早就重视对东亚的研究;我经常去胡佛研究院(Hoover Institute)的中文图书馆翻阅从中国特别订购的书报。西北大学有一个很强的非洲研究中心,当时有不少苏丹交换学生,其中一位与早我一年的博士回国不久就被任命为国防部长。1969-75年,我在纽约州立大学任教,眼见反越战的浪潮和大学对于东亚研究的重视。1976年我转到加拿大的麦吉尔大学医学院任教;大学里有一个颇具名声的伊斯兰研究院(Institute of Islamic Studies),是1952年在福特基金会和洛克菲勒基金会的资助下建立的。1981-82年我在巴黎大学医学院任客座教授,有机会目睹法国在东方学方面的投入和成就;有关伊斯兰和东亚文明的博物馆收藏及出版物确实美不胜收。

1984年到1990年我在洛杉矶的南加州大学任教授及系主任;有三年时间被选入大学的长期聘任与升级委员会(University Tenure and Promotions Committee),参加过对区域研究教员的评审,因此也涉及到区域研究的学术价值与评审标准。

当时学界的主流意见认为,从事区域研究者必须在某个专业领域(如政治学)有优秀表现,不然在得到长期聘任后不太可能做出有分量的学问。因为我的专业是生物医学工程,素来要求每个教员必须精通某种工程专业(如仪器设计)并兼通某部分生物医学(如心血管系统),所以我在大学委员会甄审个案时不赞成让“Jack of all trades, master of none(样样通,样样松)”的人升级。

另一种意见则认为,区域研究作为正式学科的时间不长,还不能为“某区域研究”订出学术标准,但是学者们终归会对这写当初由外界力量带进校园的新专业赋予足够的知识内涵。过于实用而缺少学术内涵的课题应该由政府、民间智库、商业机构去做。对区域研究人员的评审不宜太严苛,以免把未来可能成为优秀学者的人过早淘汰出局。

苏联解体,冷战结束后,以美国为首的西方国家强力推动经济全球化和政治民主化,舆论界乃至学术界弥漫着天下即将一统的乐观情绪。

正当此时,我应聘担任建校已经三百年的匹兹堡大学的工学院院长兼医学院教授,受命以新兴的生物医学工程协助振兴这个美国的工业老基地。除了医学院十分强,匹兹堡大学的另一个强项是区域研究。

罗友枝教授 第四代日裔美国人(图源于网络)

我在匹兹堡时常往来的有中国上古史专家许倬云教授和通晓满文的罗友枝教授(Evelyn Rawski;第四代日裔美国人)。1995年夏天,罗友枝教授夫妇在家里请我吃烤肉,她向我透露她即将震撼东亚史学界的“新清史”观点:满清王室并没有同化于汉文化,而是用不同身份统治一个多民族多文化的大帝国;汉族为主的中国仅是清帝国的一部分。我直觉上不赞成这个观点,但是没有能力反驳她,因为她说她曾阅读过大量军机处的档案和清宫内廷的记录。这说明,如果要对中国历史做出新论述,必须要有相当的功力与准备。但是关于蒙古、新疆和西藏并不属于中国,我就做了驳斥:辛亥革命后,列强要求中华民国政府承认清政府签订的所有国际条约;既然中华民国要承担清帝国的条约义务(包括赔款、租界),为什么不能继承清帝国的领土呢?这又说明,区域研究人员既需要专和精(比如通晓满文),也要从不同角度看问题(比如外交史)。

我和罗友枝教授辩论“新清史”观点时,一场更大的辩论正在美国进行。那就是区域研究是否应该继续发展?

有些学者在冷战结束后把注意力转移到人权、民主,难民、环保,发展模式等问题,认为区域研究有局限性。今天区域研究在美国的确已不如30年前那样受重视,但是我认为,只要区域特征对未来发展仍有影响,区域研究就不会过时。问题在于,研究结果是否客观而可信。

寄望丝路探索

丝绸之路地图 (图源于网络)

四十多年前,毛泽东提出“三个世界”的理论,认为美苏两个超级大国是第一世界,欧洲各国和日本等是第二世界,亚非拉国家是第三世界;第三世界应该联合起来反对超级大国霸权。邓小平1974年在联合国大会上宣讲这个理论时,我就坐在旁听席上。当时所有第三世界国家的经济都欠发达,大多数国家的内部有民族和宗教矛盾,许多都和邻国有历史恩怨和领土纠纷。这些国家要怎样才能团结起来反对超级大国,一直没有答案。

“一带一路”的倡议反映了世界的新格局,表达了中国对国际关系的设想。它提倡加强亚洲各地区之间、亚非之间以及亚欧之间的经济和文化联系,并为进一步发展各地区和各国的经济和文化而增建各类基础设施。为了达到以上的目标,各国应该共商共建共享;亚洲基础建设投资银行的创立就体现了这个原则。

“一带一路”倡议或许可以被视为“三个世界”理论的现代版和具体化。两者的共同点是把重心放在占世界人口大多数的发展中国家;不同之处则是后者以合作共赢取代前者的斗争对抗。

图源于网络

丝绸之路(Seidenstrassen)这个名词是德国地理学家李希特霍芬于1877年首先提出来的,其动机是想要修建从德国到中国的铁路。140年后,连接中国和德国的铁路已经成为现实。但这只是促进丝路沿线国家经济文化联系的初步成绩,要真正实现“一带一路”倡议,除了需要大量资金和技术,中国还需要大批通晓丝路各地情况的人才,以有利于各国的合作。

依我看,首先需要大批对丝路某地区、某些国家的地理、历史、语言、宗教、政治、经济等具有一般认识,又长于其中至少一项的人才。这样的水平应该可以在本科毕业时达到,关键是课程的设计和教学质量的保证。其次,需要数量颇大的,能在一个特定领域研究某个区域或国家的人才。这应该需要完成硕士学位;通过访问、实习或在地任职,他们应该能够具有与某一国家或地区的人民和政府顺畅交往的能力。最难培养的是将来能在政府、智库、工商企业和高等院校工作的有专精知识,能提出新见解的人才。这些人应该需要攻读博士学位,最好再经过一段博士后训练。

目前中国高等院校关于西亚和非洲的人文课程主要是传授18-20世纪欧美学者所积累的知识。但是近几十年来中国的考古和历史工作取得了很大的成绩,在外语教研方面也有出色的表现。在这个基础上,中国学界应该与本地学者合作,在丝路各国展开考古与历史的深度研究。亚洲和非洲比欧洲的文明史要久远,亚、非洲各地一定拥有大量未曾发现的考古资源和历史资料。今后在丝路国家修建基础设施和进行地下勘查时,一定会有考古遗址出现;中国学者应该积极参与考察和保护这类文化遗产。此外,丝路沿线各地区和国家的风俗习惯、宗教信仰、民间组织等也都有待进一步厘清。

在社会科学领域,目前并不存在适合各国情况的普遍理论和统一实践。任何地区的经济发展和社会现代化都会受到地理、历史和文化因素的影响。中国学者若要认真地进行对丝绸之路国家的探索,就应该从“一带一路”的具体建设中获取启发与资料,开辟新课题和做出新论述。这不单是做学问,也是获得丝路各国精英阶层赞许的不二法门。

图源于网络

我认为,摆在中国知识界面前最大的挑战是通过对陆上和海上丝绸之路地区深入的观察与分析,参照发达国家与中国自己的发展经验,建构一套“发展中国家应以合作互补来促进彼此发展”的政治经济学,阐述在当今科技水平和国际新形势下的发展途径。

无论是在人文还是社会科学方面,中国的高等院校都需要加强合作。但可能更急切的是校内不同院系之间的合作。目前各大学校内的组织架构和资源分配方式往往使不同的院系或是恶性竞争,或是不相往来。希望今后“一带一路”研究不会这样。丝路探索所需要的方法论和组织形式与各大学的传统科系架构一定会有差异。根据我在不同国家不同大学的观察,建立有学生名额指标并有相应预算的跨学科的丝路探索团队(中心,所,院)是一个合乎实际的选择。

有关部门可以参考上个世纪五十年代美国福特基金会和洛克菲勒基金会的经验:投入可以有效使用的新资源是激励大学调整架构的有效诱因。因此教育部,各相关政府机构,以及在国外拓展业务的企业,都应该协助各高等院校完成培养人才和创造知识的使命。

虽然大学需要财力资助,有一点至关重要:高等院校的基本职能是培养人才和创造知识,不是担任政府或者企业的智库。不容否认,一如当初美国的区域研究,今天进行丝路探索确实具有现实性和战略意义。但是丝路探索必须以治学的严谨方式为之;在进行与政策或时事有关的课题研究时,必须通过对数据的悉心搜集和科学分析得出客观结论。希望从事“一带一路”探索的学者们能在扎实的学术基础上把自己的研究与现实相结合;切忌只对官方政策表态支持,甚至把研究报告视为写“策对”、上“奏折”。否则,这些学者就枉费了多年积累的专业知识,错失了为中国,为丝路各国做贡献的机会。

张信刚教授 (图源于网络)

张信刚:香港城市大学荣休校长及讲座教授;北京大学、清华大学名誉教授

版权所有:文林影视 QQ:373363317 E-mail:373363317 @qq.com

地址:重庆市渝中区中山四路81号二栋二楼 渝ICP备13001765号-1 Powered by 重庆网站建设

您是本站 618963位访问者

| |||||